こんにちは、派遣社員の小野です。

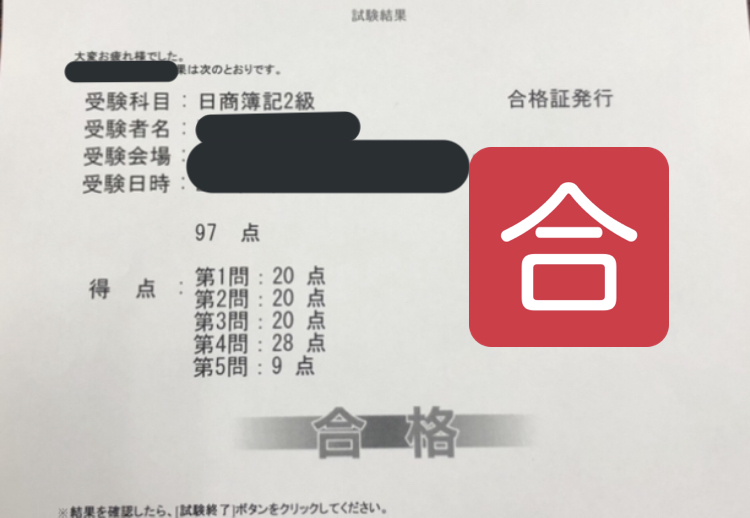

この度2021年の7月に、日商簿記検定の2級に見事97点で合格しました。

「簿記2級を取りたいけど、スクール代は出せないなぁ」

と考えている方に、フルタイムで勤務しながら、約2ヶ月間の「完全独学」で簿記2級に合格した小野の勉強方法をご紹介します。

【簿記二級】はじめの一歩

まず、小野の簿記歴をご紹介します。

2021年5月にネット試験にて、日商簿記検定の3級に合格していました。

この時は、勉強期間が約1ヶ月半くらいで、点数は85点でした。

理解度としては、かなり不十分で「次期繰越」とする箇所を「損益」と書いてしまうくらい未熟者でした。

簿記2級に合格した小野が言えることは、

3級の学習からしっかりと理解を深めることが重要!

3級学習時に基礎の理解を深めておくことで、2級の学習を始めた際にかなり役に立つ!

というか、理解のスピードが全く異なります。

どれか「資産」でどれが「負債」か、そして「資産」と「収益」の区別もしっかりと覚えましょう。

また、簿記1級を目指される方であれば、3級の段階から対策できることもあるんです。

勉強開始〜3週間目の学習内容

次に、実際の勉強スケジュールをご紹介します。

小野は勉強を開始してから、YouTubeと別で購入した教材とを併用しながら、まずは動画学習を始めました。

動画で1セクションインプット➡︎教材へ補足加筆&文章での理解確認➡︎練習問題でアウトプット

という流れで学習を行い、3週間程度で工業簿記の全てをインプットし、またアウトプットを完了させました。

重要なのは、しっかりとアウトプットすることです。

そもそも『商業簿記』と『工業簿記』どっちから始めるべき??

「簿記2級の学習を始めよう!」

と思い立った方が、1番初めに直面する問題は

『商業簿記』と『工業簿記』のどっちからやるの?

だと思います。

小野は、『工業簿記』から始めました。

なぜなら、商業簿記は3級の延長線上だと聞いていたので、全くの未知数である『工業簿記』が恐ろしかったからです。

結果的に、『工業簿記』から始めてよかったと今は思います。

理由は、『工業簿記』習得後に『商業簿記』を始めると、慣れない工業簿記から勝手知ったる商業簿記に「懐かしい、懐かしい」とちょこっとほっとできるからです笑。

モチベーションを保つためにも必要なことなんです…

また、2級の『商業簿記』は3級の学習範囲と比べ、かなり広くなっているので、

先に『商業簿記』を学習してしまうと、『工業簿記』のインプットによって、せっかく覚えたことを忘れてしまう危険性があるので、

『工業簿記』を先に学習することをお勧めします。

『工業簿記』学習に使用した動画

動画学習に使用した動画は、こちらです。

ふくしままさゆき先生の動画は本当に分かりやすく、とってもおすすめです。

動画をしっかりと視聴し、また動画の最後の練習問題もしっかりと解くことが重要です。

練習問題にはひっかけのものも多いので、試験対策にもつながります。

また、1回目の視聴で理解ができないこともよくあることなので、何度も何度も動画を見返すことも重要です。

工業簿記を始めた当初は、なかなか製品が完成するまでの工程がイメージしづらく、理解に苦しむかと思います。

しかし、それはほとんどの人が体験していることなので、焦らず何度も見返せば自ずと理解が追いついてきます。

『工業簿記』学習に使用した教材

『工業簿記』の学習をするために、使用した教材はこちらです。

こちらは、簿記3級の頃からお世話になっている教材です。

様々な書籍を見た結果、こちらは程よい量のイラストで分かりやすく『基礎』をしっかりと理解できるので、こちらに決めました。

余談ですが、こちらの教材内に補足事項のように書かれている箇所は、だいたい試験のひっかけ部分として出題される気がします…

『工業簿記』難しい点と習得方法!

『工業簿記』は『商業簿記』と異なり、数学が得意な人が理解しやすいかと思います。

(反対に国語が苦手だった小野は、商業簿記でかなり苦戦しました…ニホンゴハムズカシイネ…)

数学が得意な人は、教材に書かれている数式をそのまま使用するのではなく、自分が1番理解しやすいように式を作ることで、

試験時に数式を忘れてしまっても問題なく答えを導くことができるので、可能な限りアレンジしましょう。

「式なんて作れないよ!!」

という文系の方には、図を丁寧に書くことをお勧めします。

工業簿記は本当に図を書くことが重要です。

何を問われているのかを理解するためにも、日頃から図を書くことに慣れ、試験時に応用問題が出題されてもどん!と構えられるようになりましょう。

勉強開始4週間目〜6週間目の学習内容

『工業簿記』を完全に習得したら、次はいよいよ『商業簿記』です。

こちらも『工業簿記』と同様に、

動画で1セクションインプット➡︎教材へ補足加筆&文章での理解確認➡︎練習問題でアウトプット

という流れで完全習得しました。

『商業簿記』が3級の学習範囲と比べ、かなり広範囲となっているので計画的にインプットすることをお勧めします。

『商業簿記』学習に使用した動画

『商業簿記』で使用した動画はこちらです。

本当に毎度毎度お世話になっております、ふくしままさゆき先生です。

ふくしままさゆき先生が仰っているように、『損益計算書』と『貸借対照表』の丸暗記は必ずしましょう。

また、決算整理時にどこの区分に表記されるものなのかもしっかりと学習しておくことがベストです。(いえ、マストですね)

『商業簿記』学習に使用した教材

『商業簿記』の学習をするために、使用した教材はこちらです。

『工業簿記』と同様に、簡単に「基礎」を知ることができるのでおすすめです。

教科書代わりに利用していましたが、詳しく説明されていないこともあるので、ふくしままさゆき先生の動画で学んだことを、こちらの教材に書き込み、

「動画✖️教材」で理解を深めることが重要です。

『商業簿記』難しい点と習得方法!

『商業簿記』は何度も言っていますが、本当に学習範囲が膨大です。

だからこそ、

「ここでは『支払手数料』なんだ!」

「あれ?ここでは含めちゃうんだ!」

などと、しっかり理解を深めていても、必ずごちゃごちゃになります。

対策としては、自分専用のまとめ表を作成するのが良いです。

要は、一瞬で仕訳の違いを判別することが重要なので、自分にとって1番分かりやすい表を作成することをお勧めします。

また、先ほどご紹介した「スッキリわかる 日商簿記2級」は、1セクションごとまとめ表が書かれているので、

自分で作成するのがめんどくさい方には、こちらを利用するのが良いです。

まとめ下手な小野は後者です笑

勉強開始7週間目から〜試験当日までの学習内容

全てのインプットを終えたら、最後は模擬試験を行います。

模擬試験は受ける数が多いほど良い!

と小野は考えています。

なぜなら、自分が理解したつもりの範囲でも、

「この仕訳は得意だけど、こういう問われ方をされたら分からないないな…」

という自分の弱点に気づけるからです。

【試験対策】おすすめの本試験問題集

小野が、最後の追い込み用に使用した問題集はこちらです。

こちらの問題集は、本試験演習が12回も収載されているので、

全ての問題を解けるようになれば、試験時にどんな問題が来ても慌てずに対処できます。

しかし、こちらの演習問題を解く際には、1点注意事項があります。

この全12回の本試験演習は、回を重ねるごとに難易度が上がっているので、最初の問題で高得点を取れたからといって有頂天になるのは危険です。

試験直前の追い込み方法については、こちらをご覧ください。

【試験対策】その他おすすめの問題集

今までご紹介した教材の他にも、小野が使用した教材はこちらの2点です。

若干、教材を買い過ぎてしまった感はありますが、

「読んで理解する」ではなく「解いて理解する」

というスタンスの小野にとっては、良い量だったかと思います。

こちらの問題集はとにかく問題数が多いので、自分の弱点克服につながります。

【簿記二級】合格するために必要なことのまとめ!!

簿記2級に合格するために、大切なことのまとめです。

- 動画と教材でインプットすべし!

- 問題集は多すぎるくらい解き、アウトプットすべし!

- 一つ一つ丁寧に理解すべし!

簿記3級から学習を始めた方は、簿記2級のその範囲の広さに本当に驚くかと思います。

小野も初めた当初は、「え?2冊もあるの?」と驚きました。

大切なことは、一つ一つ着実に理解することです。

そして、たくさんの問題集を解くことで問題に慣れ、取りこぼしのないように学習しましょう。

簿記2級に合格すると、本当に自信がつきます!

ぜひ、小野と一緒に簿記っていきましょう!!!!

にほんブログ村

コメント