こんにちは、簿記2級に2ヶ月で合格した小野です。

これから簿記の試験を受ける方々は、試験日が近づくにつれ「何の対策をすればいいのか」「苦手を克服するべきか、幅広く理解を深めるべきのか」と迷ってしまうのではないでしょうか。

本日は、そんな方々のため、実際に小野が行なった本試験対策をご紹介します。

【その1】とにかく模擬試験に慣れる!

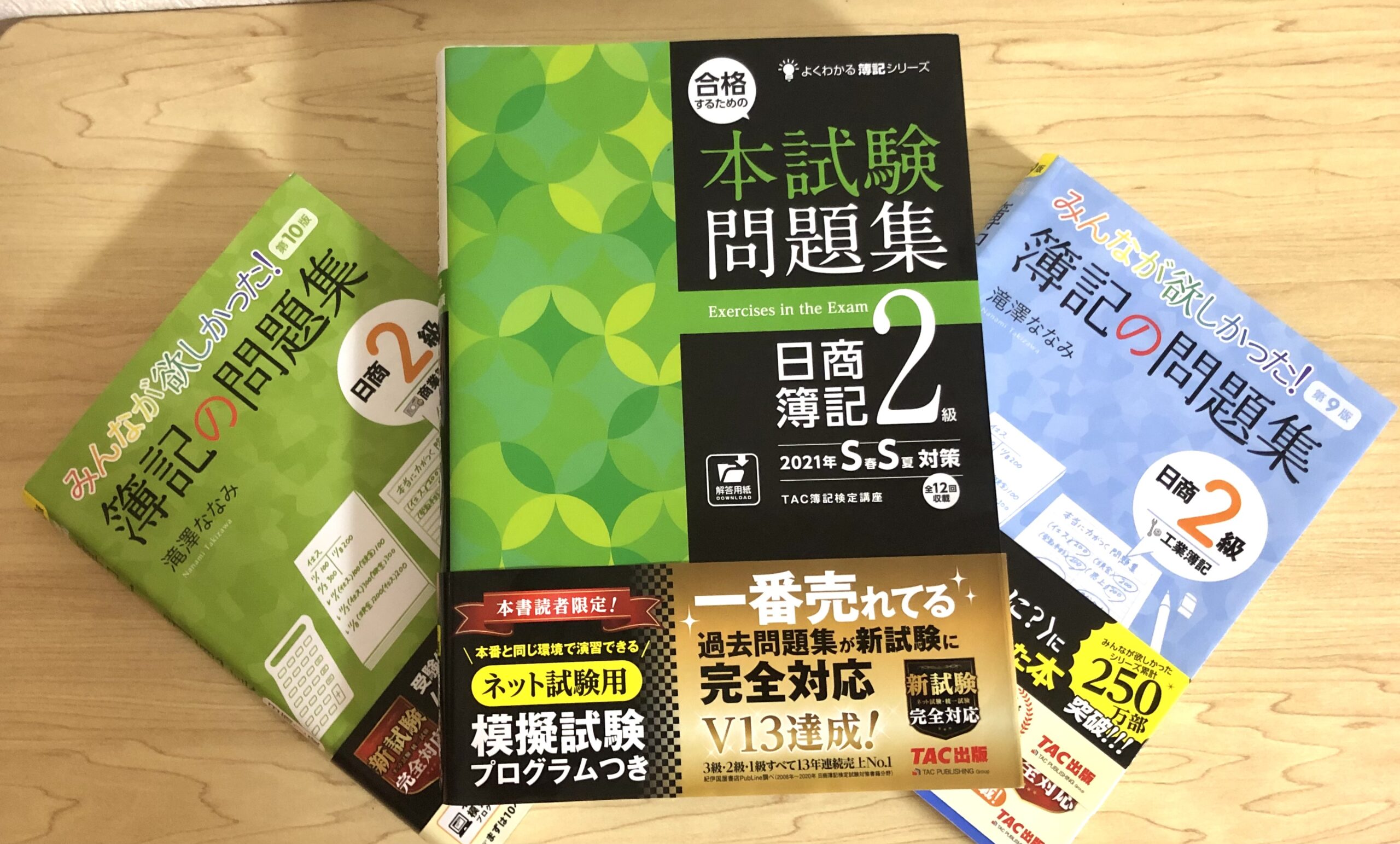

まず、実際に小野が所持していた試験対策のテキストはこちらです。

| 名称 | 種類 | 模擬試験数 |

| スッキリわかる日商簿記2級 | 商業 | 1 |

| スッキリわかる日商簿記2級 | 工業 | 1 |

| みんなが欲しかった簿記の問題集 | 商業 | 3 |

| みんなが欲しかった簿記の問題集 | 工業 | 3 |

| 合格するための本試験問題集 日商簿記2級 2021年 | 総合 | 12 |

付属の模擬試験を全て1回ずつは行なったので、きちんと解いた回数は20回分ということになります。

直前対策として1番重要なのはとにかく数をこなすことです。

なぜなら、自分が得意だと思っている問題も「こういう問われ方されたら分からないな」ということを見つけることができるからです。

試験直前になると「苦手克服」か「得意分野を確実に」のどちらを行うべきか迷うかと思います。

しかし、このようにたくさんの模擬試験を受けることで、自分が得意としている問題でも苦手な部分に気づくことができ、また様々な問題を解くことで、自分の苦手としている問題も練習することができるからです。

いくら得意な問題でも、初めて問われるような問題ですと、解ける問題も解けなくなってしまいます。

試験直前対策の1番はじめは、とにかくたくさんの模擬試験を行いましょう。

ここで重要なことは、しっかりと間違えた問題や正解しても偶然だと思う問題は必ずチェックしておくことです。

【その2】間違えた問題や不安な問題は何度も解く!!

一通り模擬試験を行なった後は、間違えた問題や、偶然正解し次は間違えてしまいそうな問題を再度解いてみましょう。

理想は躓くことなく、全問正解できるまでです。

なかなかのスパルタではありますが、解き方に慣れておくことで、似たような問題が出題されても落ち着いて問題を解く力がつくからです。

また、仮に模擬試験に出てきた有価証券の問題ができず、その後何度も練習し、確実に正解することができたならば、

本試験ではなく、他のテキストにある練習問題の有価証券を解いてみるものおすすめです。

先ほどお伝えした通り、苦手だった問題が解けるようになったことで、得意分野へと切り替わり、

「得意だけど、こういう問われ方されたら分からないな」という弱点を見つけることができるからです。

目指せ! 苦手▶︎できる▶︎得意▶︎超得意!

もしも、通常の練習問題でも余裕で有価証券の問題が解けるようになれば、それは確実に得意な分野となったということです。

自信を持って他の問題に取り組みましょう!

【その3】試験前の1日の過ごし方

ここでは、小野が実際に過ごしていた試験前の勉強ルーティンをご紹介します。

まず、夜は最低1回は模擬試験を解くようにしました。

そして、次の日の朝に昨晩間違えた第1、2、4、5問の問題を再度解きます。

前日に一度解いている問題なので、あまり時間はかからないかと思います。

時間が取れない時や、第2、5を解いても難航しそうな時は、ひたすら仕訳をするのが良いです。

仕訳問題は配点が高いので、確実に取れるようにしましょう。

また、夜に模擬試験をする時間がない時は、第3問を解くのが良いと思います。

しかし、第3問に関しては、時間もかかる上に相当な集中力を消費するので、1日にたくさん解くのはお勧めしません。

1日1問全集中!が良いかと思います。

【重要事項その1】模擬試験はタイマー必須!

模擬試験を行う際は、しっかりとタイマーをセットして問題を解きましょう!

おすすめなのは、いじり対策防止として自分のスマートフォンにタイマーを設定し、自分から遠いところに置いておくことです。

時間配分などは他の時計で確認し、集中力を切らさずに最後まで頑張りましょう。

さらにおすすめなのは、実際の90分ではなく60分と短めに設定することです。

試験本番で時間が足りなくなってしまうことを防ぐためと、解けない問題に時間をかけるのではなく、余った時間で解くことのできた問題のケアレスミスがないか確認するためです。

実際、小野は試験本番でかなり時間を余らせ、自身のケアレスミスを発見し修正することができました。

減価償却費の計算などは、何度も確認しておきたい部分ですよね…。

【重要事項その2】本試験問題集は要注意!

試験直前対策テキストとして、ほとんどの方が「合格するための本試験問題集 日商簿記2級 2021年」を利用するかと思います。

しかし、このテキストには絶対に注意していただきたいことがあります。

それは、第1回と第12回では、難易度がまったく異なること!です。

回数を重ねるごとに難易度が上がっていきます。

ですから、第1回を解いてみて

「意外と自分いけるじゃん!」

とその後の勉強を怠ってしまうのも危険ですし、第12回を解き

「やばい、全然解けないじゃん」

と不安にならないようにしてください。

個人的には第4、5回が他の教材の付属模擬試験レベルかと思います。

なので、第1〜5回までは確実に、第6回以降は第1、2、4、5問までは重点的に行い、

第3問に関しては、時間の余裕がある場合に挑戦していくのが良いかと思います。(最低1回は解くことをお勧めします)

【その他】聞かれそうな質問に答えてみた!

問題を解く順番などありますか?

特に意識はせず、第1問から解きました。

直前対策と同じで、まずは全部解く!を目標にしていたからです。

1番何の分野を勉強しましたか?

1番は「連結」です。

なぜなら、できないままだと1点も取れずに撃沈してしまいそうだったからです。

何度何度も問題を解いたことで、当日は連結精算表を全問正解することができました。

1番苦手な分野はどこですか?

商品売買関連です。

メモを綺麗に書けなかったため、先入先出法や移動平均法によって単価が変わっていくことを上手にまとめられず、どこかしらでケアレスミスをしていました。

メモの取り方を変えたことで、苦手克服につながりました。

模擬試験の集中力が続かない時はどうしてましたか?

集中力が微妙な日は無理やり模擬試験には挑まず、簡単な仕訳をしていました。

模擬試験を行うのに重要なのは、「新鮮さ!」だからです。

試験当日と同じ条件の「初めての問題を解く」という感覚が得られない日は、無理せず簡単なことをしていました。

試験前はみんな不安だよね

試験直前は何を勉強すればいいのか、自分が一体どのレベルなのか、本当にわからなくなります。

「もしも落ちたらどうしよう」

そんな不安が頭をよぎります。

小野が自分に下した「2ヶ月合格」も切羽詰まった状況だったからです。

試験は、自分の実力を全て出せたもんがちです!

焦らずゆっくり解けば、きっと大丈夫。

今までの努力は、全て「資産」です。

皆さまの合格報告をお待ちしております。

コメント