こんにちは、2021年9月現在、簿記1級勉強中の小野です。

簿記2、3級を学習中の方であれば「できることなら簿記1級まで取りたいなぁ…」なんて考えるのではないでしょうか。

そこで今回は、簿記1級の学習を始めた小野が「あの部分しっかり勉強しておいてよかったな〜」と思うことを3選ご紹介します。

この3つを抑えておけば、簿記1級の学習を始めても躓くことなく進められるでしょう!

【その1】簿記3級でできること

簿記3級では、必ず「商品有高帳」の作成時に使用する「先入先出法」と「移動平均法」を完璧にマスターしておきましょう。

簿記3級では、工業簿記についての学習がないため、備えておくことがないかと思いますが、工業簿記において上記2つの方法はとても重要です。

そもそも工業簿記では、製品が出来上がるまでの工程を簿記で記します。

そのため、製品を作るために必要となる材料は、全て商業簿記における「商品」と同じように仕入れによるものです。

製品をつくるためには、必ず材料を仕入れますので、ほとんどの問題が「先入先出法」と「(移動・総)平均法」を用いた材料の計算から始まります。

簿記3級では、金額が計算できればそれで良かったものの、簿記2級及び1級では材料の計算は序章にしかすぎません。

もしも間違った材料計算をしてしまえば、そのまま他の計算を進めてしまい、

出来上がった製品の売上原価が間違ったまま営業利益を算出してしまうという恐ろしいことになってしまいます。

今、「先入先出法」と「移動平均法」を学習している方は「なんとなく」ではなく、しっかりとマスターしておきましょう。

ちなみに、材料の計算方法はこの2つだけではありませんので…。

【その2】簿記2級でできること

現在簿記2級学習中の方は、ぜひ「差異分析」を完璧にしておいてください。

初めて差異分析を学習した方であれば、

どことどこを引くの?

引いた金額に何をかけるの???

と、最初は躓きやすいポイントかと思います。

しかし、1級を目指すのであれば確実に抑えておいてください。

なぜなら、簿記1級では2級と比べ物にならないくらい「差異」を分析します。

「材料」でいうと、「価格差異」「数量差異」はもちろんのこと、

材料を受け入れた際の「材料受入価格差異」

製品加工時に発生する「仕損差異」「減損差異」

また、2種類以上の原料を用いて作るのであれば「配合差異」「歩留差異」などなど…

簿記1級では、とにかくたくさんの差異を計算します。

そして、これはみんな大好き(byふくしま先生)パーシャプランなども関係してくるので、必ず抑えておいてください。

本当に…切実に…。

【その3】FP3級が理解への近道

簿記1級を目指すのであれば、ぜひ「FP3級」の学習をしておきましょう。

なぜなら、FP3級で学ぶ、毎年一定額を受け取る際の現価価値を計算する「年金現価係数」や「自己資本利益率(ROE)」(簿記1級では「資本利益率(ROI)」)

の知識が必要となるためです。

工業簿記なのに?

となるかもしれませんが、簿記1級の工業簿記では「利益管理」「経営意思決定」というものを学習するからです。

こちらは簡単に言ってしまえば、

「何をどうすればいくら儲かる?」

というのを考えるものです。

だからこそ、財務の知識を蓄えられるFPの勉強を先に行っておくことで、簡単に理解することができます。

偶然にも私は、FP3級の勉強を先にしていたので大変助かっています。

FP3級の方が簿記1級よりも教材が優しくできているので、先にそちらで学習しておくことをお勧めします。

また、すでにFP学習済みの方は、簿記1級では年金原価係数の係数は、自分で算出することになりそうですので、自乗演算ができる電卓に買い換えることをお勧めします…。

FP3級の学習におすすめの教材はこちら!

【番外編】1級でもやっぱりこの方!!

そもそも、簿記1級は目指す人が少ないせいか、教材やYouTubeが充実しているとは言えないのが現状です。

そんな中、先日ふくしままさゆき先生が投稿されたこちらの動画がとっても役に立ちます。

「とりあえず見る!」としてしまうと、何を言っているのかよく分からないかと思いますので、おすすめの流れは

『簿記3級➡︎簿記2級➡︎FP3級➡︎動画』

が良いかと思います。

【簿記1級】とりあえずやって見る!!

簿記3級を合格された方は

2級ってやばいんでしょ?工業とか連結難しいんでしょ!

となり、また2級を合格された方は

1級ってもっと難しそうだし、2級の復習から始めようかな…

となるかもしれません。

個人的には「とりあえずやってみる!!」が良いと思います。

簿記1級はみなさまがご想像している通り、内容量がとんでもないことになっています。

だからこそ、気長に始めてみて、忘れている箇所があれば2級に戻って復習しながら進めていくのが良いかと思います。

ぜひ、簿記1級を志す同士を増やし!3級レベルに教材の改定を進めていただけるようにしましょう!

(簿記3級のスッキリわかるシリーズは現在第12版に対して、1級はわずか第3版です)

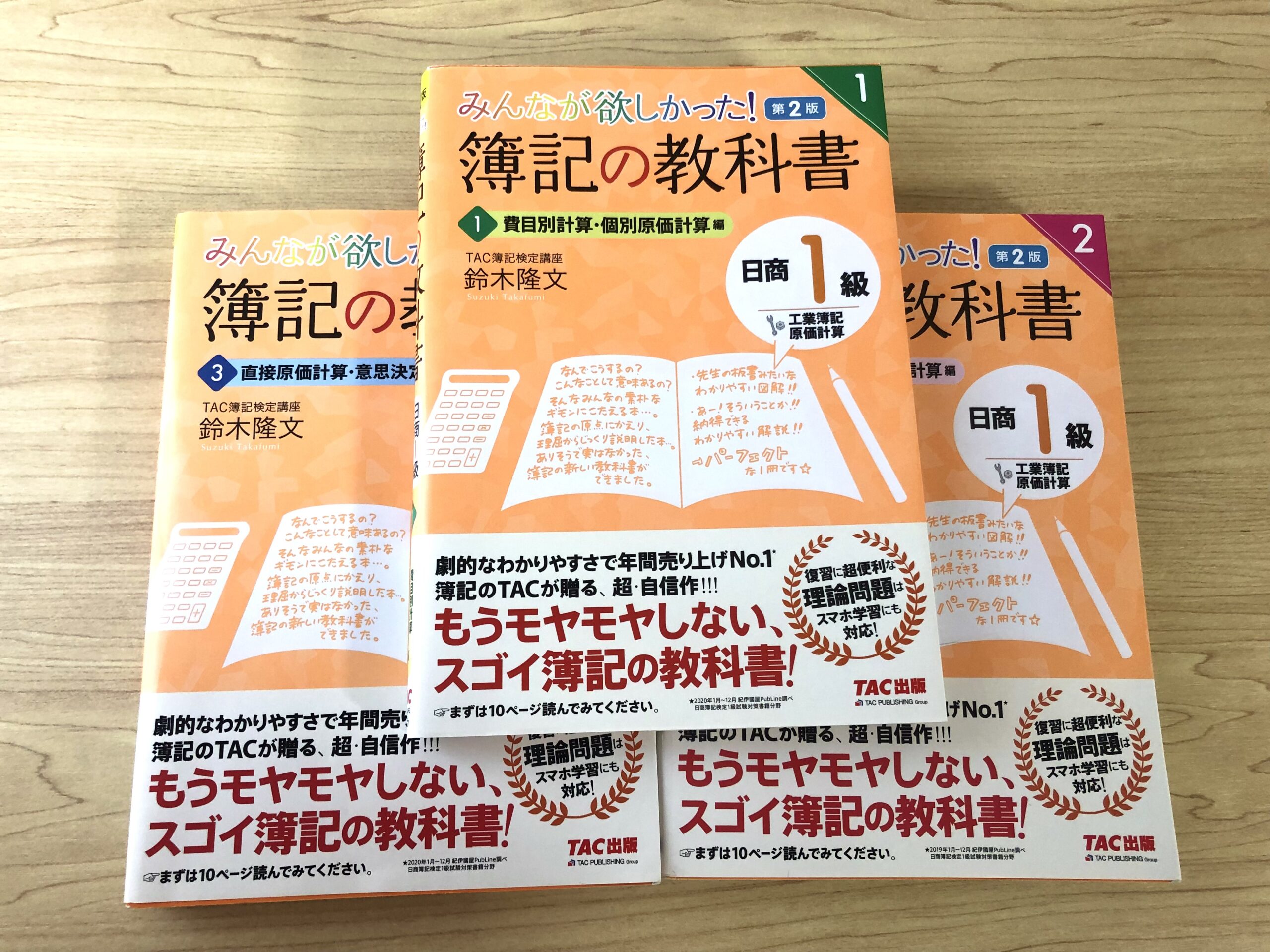

現在は、こちらの教材を用いて学習しております。

コメント